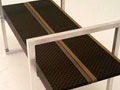

デザイナーズTATAMIの始まり

デザイナーズTATAMIの出発は、「新しい感覚の畳の提案」がスタートで始まりました。

「市場を国内より世界に目を向けた商品」そして「日本的な薫りを織り込んだデザイン」が、デザイナー横井 真弓氏・神谷 茂氏との共通のコンセプトでスタートしました。

私たちが、生活の中で何気なく使っている畳は、シンプルで、機能性に優れ、日本の住空間に適した床材であることは言うまでもありません。今日、数多くの化学繊維が登場してきている中でも、この畳の持つ機能を越える素材が見あたらないのは、長い日本の歴史の中の、生活の知恵で洗練され、現代までその形を変えることなく受け継がれ完成されてきた証だと思います。

さて、その日本の住空間の一部として、生活の中で親しまれている畳をどうアレンジするかは難問でした。

それらを、次の点に絞り込み、それぞれの問題を考えていくことから始めていきました。

- 畳の概念をどこまで壊していいのか?

- 日本人が畳と認識出来るぎりぎりの形はどこなのか?

- 外国の人が畳と認識するには何処までなのか?

畳の概念をどこまで壊していいのか?

日常の暮らしの中で、何気なく畳の上を歩き、寝ころび、物を置きと、特別な物として意識せずに、あたり前のように生活の一部となって存在しているのが畳です。

普段のライフスタイルの中で、目立たずに存在してきた畳ですが、思いきってその存在を主張出来る在り方、装飾品であってもいいじゃないか、嗜好品のように個性があってもいいじゃないか、の意味を畳に込めようと考えました。

それは細かな小手先の変化ではなくて、大胆で驚くような変化を与えようと考えたのが、「デザイナーズTATAMI」の始まりです。「畳だけど、畳ではない、TATAMI」です。

床に敷いてもいいでしょう。四季折々を表現する空間アイテムでもいいでしょう。服を着替えるように部屋を着替えてもいいと思います。壁に飾り、天井に張り付けてもいいと思います。制作者が使う場所を限定するのではなく、使う人が使いたいように使えるアイテムとして存在したいと考えました。

日本人が畳と認識出来るぎりぎりの形はどこなのか?

畳はシンプルな形で構成されています。畳として私達に身近な形は、四角形であること、そして対角する部分に縁を想像させる素材があること、この二つの基本ポイントが、自然に畳と認識出来るぎりぎりのラインだと考え、全体のデザインの構成を考えました。

使用する素材につてもいろいろなはありましたが、二つの基本に沿ってデザインすれば構成素材はどんな素材であっても、畳だという印象を伝えることが出来ると考えました。

外国の人が日本の薫りを感じるデザインとは何か?

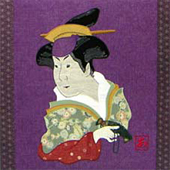

外国の人の目に映る、日本をイメージさせるデザインとは何かを考えると、「浮世絵」とか「富士山」とか「漢字」などのモチーフが浮かびますが、私達はモチーフでの展開をメインデザインとは考えず、あくまでも商品展開をするためのデザインアイテムとして、それぞれのカテゴリーの中でシリーズ化されたモチーフが存在すればいいと考えます。

「浮世絵」などのモチーフの展開は解りやすい反面、選んだモチーフのキャラクターのイメージによって、デザイン展開が固定されてしまうことを避けました。

「浮世絵」シリーズとして、そのカテゴリーでの展開は必要ですが、それが「デザイナーズTATAMI」の目指しているところではありません。「藍」をテーマにした日本の薫り、「紅」をテーマにした日本の四季のように、新しい表現方法のとして「デザイナーズTATAMI」を考えています。

では、その核心のコンセプトは何か?と言うことになりますが、それは「色彩:COLORS」に注目しました。まさに色そのもの色彩です。日本的な感性を伝えるには、その奥深い文化をどう表現しデザインしていくかが重要だと考えています、日本には豊かな四季があり、それぞれの季節を表現する色があります。また着物は日本の情緒などを多彩な色彩バランスで表現しています。その奥深い色の使い方や、組み合わせの感性などは日本文化そのものと言っていいと思います。

この日本古来の洗練された色彩感覚の上に、時々のモチーフを使って日本を表現しデザインしていくことは、日本人の感性にも違和感がなく、外国の人にも日本的な文化を色彩感として理解し楽しむことが出来ることと考えています。

各種デザイナーズTATAMI

person

colors・pattern

LETTER

※その他、デザイナーズTATAMIについてはお問い合わせください。

デザイナーズTATAMIがおすすめはこちら

古い和室を今風にリフォームしたい  フローリングの一部に畳を敷きたい  新築におすすめな畳はありますか? |